筒井潔 ‐ 組織力で闘う

孫子の兵法の特徴の一つは、個人技ではなく組織力で闘うということです。

「故に善(よ)く戦う者は、之(これ)を勢(せい)に求めて、人に責(もと)めず。(勢篇)」

現代語にすれば、「巧みに戦うものは、集合体としての軍隊の勢によって勝つのであり、特定の人物の力量に頼って勝つのではない。」というような内容です。日本では、かつて「数は力だ」と言った政治家がいました。正確には、「政治は数であり、数は力、力は金だ」という田中角栄・元首相の言葉の一部です。

もちろん、ただ人が沢山いれば良いということはありません。ラグビ―の精神で有名な「One for All. All for One」(一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために)に近いのかも知れません。この言葉の意味を「一人はみんなのために、みんなは一人のために」と解釈する向きもありますが間違いです。もちろん、無能な人が沢山集まって指揮官の命令に従おうとしても実行できないかも知れません。実際、孫子には、下のような言葉があります。

「兵は多きを益とするに非ざるなり。(行軍篇)」

つまり、兵士の数が多ければ良いというものではない、という言葉です。有能な人が集まっても、意思の疎通が出来ていなければ、全く成果を挙げることはできないでしょう。そこはリーダーの能力の問題です。そう言えば、かつて「敗軍の将、兵を語らず」と言った政治家がいました。福田赳夫・元首相が大平正芳氏に総裁予備選挙で負けた際に口にした言葉で、「負けた軍隊の将軍は、自軍の兵士の失敗を語るものではない」という「間違った」解釈もあるようですが、「負けた軍隊の将軍は、兵法について語る資格を持たない」ということで、「兵」とは兵士ではなく兵法です。ちなみに、孫子では将については、

「将とは、知、信、仁、勇、厳なり(始計篇)」

とあります。将は、知謀、信義、仁怒、勇気、威厳を備えるべし、ということです。

では、「組織力」とは何なのでしょうか?「1+1=2」を超えた部分は本当にあるのでしょうか?単に役割分担をするだけなら、少数では出来ないことが多人数になると出来るようになりますが、それが組織力なのでしょうか?

人工知能(AI)が人口に膾炙していますが、人の代わりにコンピュータを沢山用意すれば、組織力の補填になるのでしょうか?発明家のレイ・カーツワイル氏が提案したシンギュラリティ仮説は、乱暴に言えば、AIが開発され、そのAIが自律的、再帰的に機械的知性が進化するようになると、人類の知性を超えた機械的知性(スーパーインテリジェンス)が登場する、という仮説です。そして、それが実現する時期が2045年などと言われています。

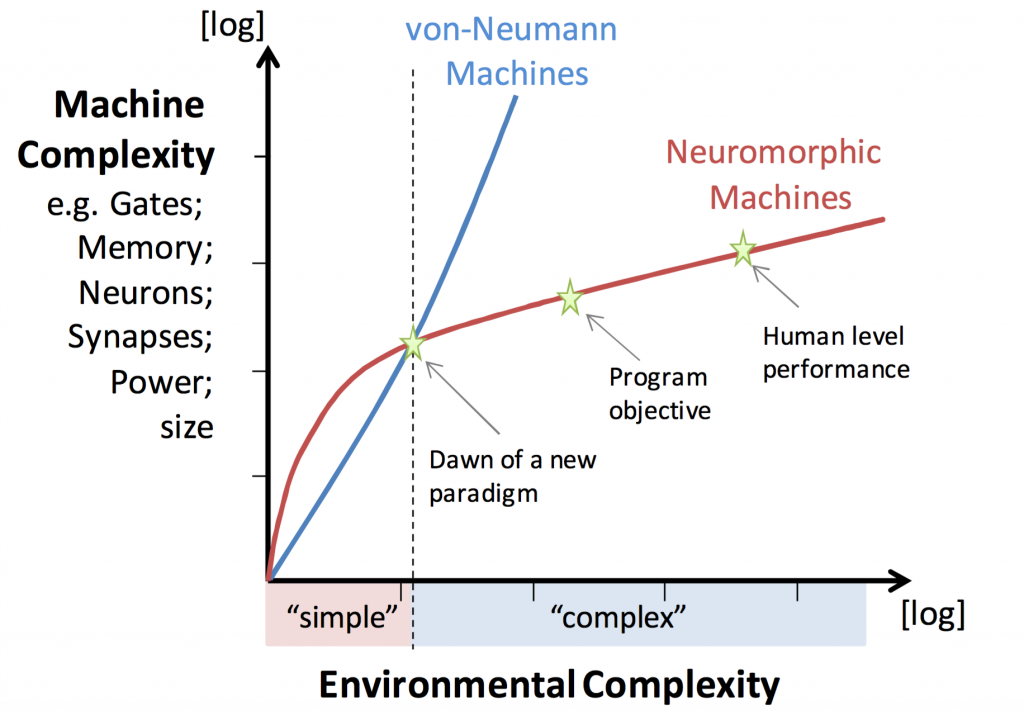

しかし、現在主流のフォン・ノイマン型コンピュータを用いる限り、DARPA・SyNAPSE プロジェクトの下図に示されているように、そのエネルギー(消費電力)効率の低さから、近未来社会の莫大なコンピューティングの需要には到底応えられないと予測されていますし、レイ・カーツワイル氏が夢想するような未来の世界・社会は、現行半導体のエネルギー効率の延長線上では実現できそうもないと考えられています。

https://www.theregister.co.uk/2011/08/18/ibm_darpa_synapse_project/

蛇足ながら、消費電力について大体の感覚を書いておけば、人間の脳の消費電力は毎時20Wほどだと言われています。一方、例えば囲碁の勝負で、世界の囲碁チャンピオンを次々になぎ倒しているGoogleの「アルファ碁」の消費電力は毎時約25万Wであり、人間にして1万5千人分です。スタンフォード大のKwabena Boahen教授のグループの見解は傾聴の価値があると思います。それは、「パーソナルコンピュータは、マウス規模の大脳モデル(=250 万個のニューロン)をシミュレートする際に、4万倍(400W対10mW)もの大きな電力を必要とするにもかかわらず、実際のマウスの脳よりも9千倍遅い。

(欧州の)Human Brain プロジェクトのゴールである人間規模の大脳モデル(=200億個のニューロン)をシミュレートする際には、エクサスケール(1 秒間に100京(京=1 万兆)回の演算能力)のスーパーコンピュータと(それを動かすための)40 万世帯分に匹敵する電力消費量(=5 億ワット)とが必要になると予想されている。」というものです。つまり、シンギュラリティ仮説が実現するには、もう一度、産業革命に匹敵する技術的なインパクトが必要であるということです。

その技術的なインパクトは、少なくとも、ソフトウェア的な革新ではないと考えられています。このようなことを言うと、「お前はAIの威力を知らないだけだろう」と批判されるかも知れません。しかし、現状のビッグデータ型AIは、大量の知識の集積でしかありません。これは、「1+1=2」の世界です。

「1+1=2」を超えた部分は、どこかにあるのでしょうか。その一つの解は「集合知」という概念です。集合知の例として雄牛の肉の重量当てくじの例が有名です。20 世紀初頭のイギリスでの話しですが,食肉の見本市の来場者(多くは食肉業者)はくじを買うことができる,くじを買った者はくじ1 枚につき1 回だけ雄牛の国の重量を予想できる,そして,正しい重さに最も近かった人が肉を持ち帰れるというくじです。結果として、優勝した人の予想値より投票全体の平均や中央値の方が正解に近かったのです。この「投票全体の平均や中央値」と「優勝した人の予想値」の差が集合知と呼ばれるものです。この集合知の形成のメカニズムはまだ不明です。人間の不思議です。しかし、この集合知は現在、未来予測などに使われています。

では、この集合知が孫子が言うところの「組織力」の源泉なのでしょうか?それなら、極端な話し、多くのAIコンピュータを用意すれば集合知を機械的に作り出せるか、という研究が始まりそうですし、恐らくどこかで遣っていることでしょう。しかし、その認識は間違っているということを以下で説明したいと思います。

この点を考えるには、人工知能(AI)と人的知能(Human Intelligence=HI)の違いは何か、という核心的課題に取り組む必要があると思います。もちろん、この議論では「1+1=2」の世界であるビッグデータ型AIとは異なる、脳模倣型(ニューロモルフィック)AIを目指す必要があります。心理学の分類では、意識には(1)表層心理、(2)深層心理、(3)無意識層の3つがあると言われています。

そして、我々の行動の70%は、無意識層によって司られていると言われています。大脳生理学では、まず、生きることは脳幹によって司られ、その上に本能として生きるための古い皮質があり、さらにその上に人間らしく生きる新しい皮質があって、それらが連携して人間らしさを作っていると言われています。

人間は感情の動物と言われ、他の動物に比べて強い喜怒哀楽の感情を持つ点にあると言われています。人は知識より以前に感情を持っています。人の場合、五感から入力され脳に到着した刺激・イベント情報に対して、意識下でどれだけ注意を向けるかどうかは、大脳古皮質、その主な原動力である感情(または情動)が決定することが知られています。

そして、その刺激・イベント情報が心地よい刺激であれば脳が大きく活性化して学習欲が増大し、大脳新皮質での類似性・新奇性判断機構が作動して新たな知識を増やしていくのです。大脳新皮質の類似性・新奇性判断機構は、階層モジュール構造を形成しているニューロンのネットワークの重み付けを変化させ、脳の処理アルゴリズムを更新して、思考回路が変化します。動物の脳では、人の場合でも、大脳新皮質が大脳古皮質に従属する形になっています。知能は感情に従属すると言っても良いかも知れません(ちょっと言い過ぎですが)。

しかし、この機構だけでは、集合知、さらには組織力は生まれません。最近は、合理性だけで活動する人を前提とした従来の経済学に対し、人の感情を考慮する行動経済学のようなものも生まれています。しかし、上の議論をそのままコンピュータに移植しても、社会的なコミュニケーションは生まれないということです。ここまでの議論だけでも、ディープラーニングのようなビッグデータ型の人工知能(AI)が人的知能(HI)を超えるという議論の軽薄さが分かって頂けると思います。

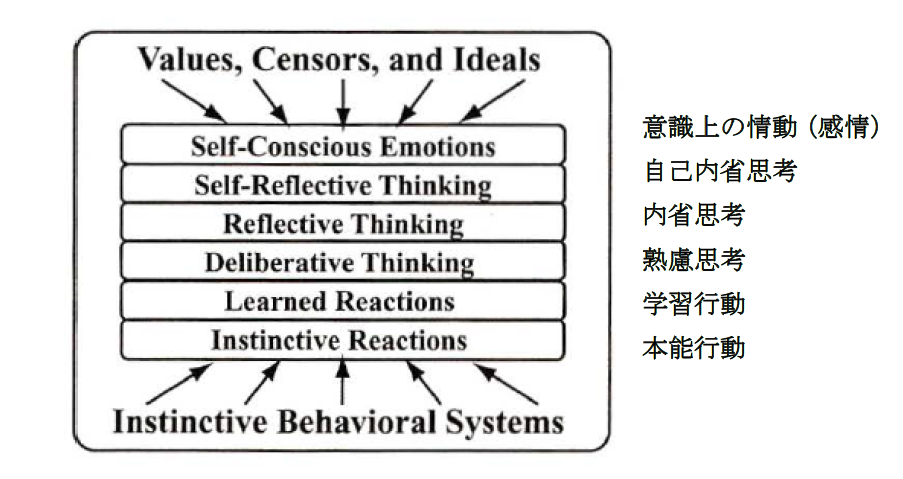

人工知能(AI)の研究分野では著名な、マーヴィン・ミンスキー氏は、著書[1]の中で「多くの人々にとって、思考と学習は、大部分が社会的活動である。」と書きました。下の図は、ミンスキーのインテリジェンスに関する6階層を示しています。具体的には、1)本能行動(InstinctiveReactions)、2)学習行動(Learned Reactions)、3)熟慮的思考(Deliberative Thinking)、4)内省思考(Reflective Thinking)、5)自己内省思考(Self-Reflective Thinking)、6)(意識上の)情動(Self-Conscious Emotions/Reflection)の6つの層があります。1)本能行動は無意識層に対応し、6)情動は表層心理に対応するのでしょう。この6つの層の中で、社会ネットワークの中での社会的活動を司る可能性があるのは、6)情動です。ミンスキー氏によれば、互いの意図や常識、文化等の共有によって協力を生み出すコミュニティ装置が「情動」なのです。

結局、集合知を生み出す機構というのは、最もプリミティブな無意識層に組み込まれた「感情」を出発点として、外部からの刺激・イベント情報による学習、そして学習したことの活用として社会的なコミュニケーションをも含む最も高度なインテリジェンスである「情動」までの階層を全て具備して初めて、集合知は生まれるものだと考えるのが自然です。ディープラーニングのようなビッグデータ型人工知能は「1+1=2」の世界ですが、「1+1=2」を超えるためには、上記のように感情と情動を備えた脳模倣型(ニューロモルフィック)AIが必要であるのです。

もちろん、「集合知」は「組織力」とイコールではありません。組織力のごく一部だろうと思います。本稿では、組織力はコンピュータで作れるか?という問題に対して、少し乱暴な議論を展開してみました。現在では、ミンスキー流のAI(例えば、「Emotion Machine」)をその一部に含むような、脳模倣型(ニューロモルフィック)人工知能(AI)はまだ真面目には取り組まれていないように思います。結局、ビジネスは人間が遣るものである、ということではかと思います。次回は、もう少し「組織力はコンピュータで作れるか?という問題」という問題を掘り下げてみたいと思います。

※以上の見解は、事務所、会社としての見解というより、代表である私個人の見解であることは先に断っておきます。社内にもいろいろな意見があります。

〈筆者プロフィール〉

筒井潔(つつい・きよし)…経営&公共政策コンサルタント。アジアパシフィックコーポレーション代表取締役。慶應義塾大学理工学研究科電気工学専攻博士課程修了。財団法人技術顧問、財団法人評議員、一般社団法人監事、一般社団法人理事などを歴任。大学の研究成果の事業化のアドバイザとしてリサーチアドミニストレータの職も経験。共訳書に「電子液体:電子強相関系の物理とその応用」(シュプリンガー東京)、共著書に「消滅してたまるか!品格ある革新的持続へ」(文藝春秋)がある。

[1] マーヴィン・ミンスキー「ミンスキー博士の脳の探求:常識、感情、自己とは」(共立出版、2009)